|

|||||

|

|||||

|

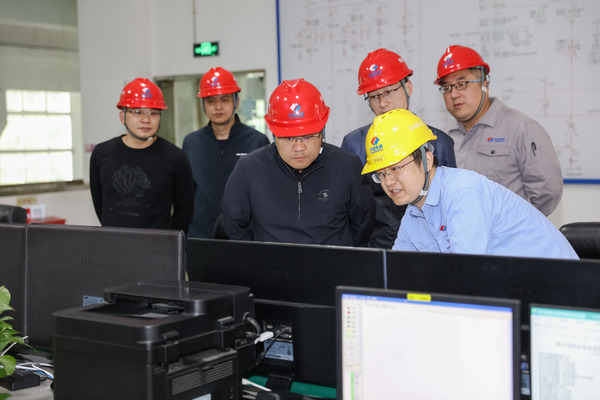

從雅安出發,跨越甘孜、涼山,2000多公里的管理半徑內,電建水電開發公司雅甘涼片區管理的八座水電站和一座光伏電站,就鑲嵌在這片地質復雜、氣候多變的崇山峻嶺之中。在這里,筆者見到了雅甘涼片區黨委副書記、總經理黃波,一位用腳步丈量責任,用行動破解難題的行動派。 2023年2月,黃波出任該片區黨委副書記、總經理。面對“點多線長面廣”的管理困局、復雜多變的市場環境、嚴峻的生產安全壓力以及迫切的增效需求,他以“大道至簡,實干為要;責重若山,行勝于言”為信條,帶領團隊迎難而上,交出了一份亮眼的答卷。 “困局,是要用腳步去破的” “這里最大的特點就是‘散’和‘險’。”在松林河公司營地的辦公室,黃波指著墻上的片區地圖介紹道。“松林河、美姑河這些流域,地質脆弱,汛期山洪、泥石流、塌方是家常便飯。電站之間動輒幾個小時車程,遇上塌方,繞路甚至徒步是常事,信息傳遞、管理協調的難度可想而知。” 安全,是懸在頭頂的利劍;分散,是橫亙眼前的鴻溝。黃波坦言,上任之初壓力巨大。“空喊口號沒用,坐在辦公室里更解決不了問題。困局,是要用腳步去破的。”黃波說道。 他堅持將“黨建”深度融入業務血脈,根植于這片紅色沃土。黃波帶領團隊深入挖掘區域內豐富的紅色資源,將革命信念熔鑄為企業攻堅克難的精神內核。通過持續深化“紅色雅甘涼”黨建品牌,推動的“十一紅十一強”系列舉措,黃波找到了凝聚人心的鑰匙。 兩年多來,他的腳步從未停歇,奔波在三地之間。通過一次次深入一線的調研走訪、一場場凝聚共識的宣講指導、一項項激發斗志的紅色主題活動,他將分散在三地的員工之心緊緊擰成了一股繩,成功地將物理上的距離轉化為精神上的同頻共振,為片區安全生產奠定了堅實的思想基礎和組織保障。 “不是在電站,就是在去電站的路上” “黃總?他啊,辦公室經常找不到人!我們找他簽字都得提前‘預約’。”一位在美姑河公司出差的成都管理部門人員向筆者透露,“我們片區的人都知道,黃總不是在電站,就是在去電站的路上。” 這并非虛言。黃波辦公桌上的日歷劃滿了圈,記錄著他本月出差天數。“設備隱患要盯,新能源業務要跑,安全管理要抓,哪個環節都不能松。”一位基層員工向記者描述,“黃總經常是剛從這個電站處理完設備隱患,又馬不停蹄趕往下一個點協調營銷。路上遇到塌方,繞道幾十公里是常事。” 這種“靠前指揮、一線工作”的方式,效果是顯而易見的。“領導常來,我們偏遠站點的人士氣都不一樣了,有困難能直接反映,解決也快。”一位在美姑河公司一線工作了十多年的老員工感慨。 黃波的腳步,也踏向了更遠的地方——地方政府的大門。為落實電建水電開發公司“五向聚能”戰略,獲取新能源資源,他親自帶隊,反復奔波于涼山州各級政府部門之間。由于縣域優質資源競爭異常激烈,央國企、混改巨頭均扎根多年,片區與地方政府之間缺乏熟悉的關系網絡,項目洽談難上加難。他沒少碰壁,但他充分發揮自身高質量朋友圈作用,靠著積攢的人脈網絡,一點點疏通關系、推進協調。 這份執著最終開花結果:渾水塘二期和美姑河水光互補光伏項目實施方案完成編制并上報至涼山州發展和改革委員會,為片區可持續發展注入了新動能。 “一度電、一分錢,都是‘搶’出來、‘摳’出來的” 經營的壓力,同樣如高原的山巒般沉重。近年來,由于高溫干旱影響來水、外送通道受阻、電力市場政策調整頻繁、電價波動等因素,讓雅甘涼片區生產經營面臨巨大壓力。 “怎么辦?只能精打細算,向管理要效益。”黃波說。他給員工灌輸的理念是:“一切成本皆可經營、一切崗位都會經營、一切員工都要經營。” 黃波解釋了他們的做法:“豐水期,我們千方百計多簽外送電合同,提前鎖定收益;每天每月,都加強發電能力的精準預測,根據來水和市場情況,動態優化發電計劃,目標是盡量減少每一滴水的浪費;同時,所有成本支出都卡得死死的,能省一分是一分。” 這份精細耕耘,在數據上得到了最有力的印證。在諸多不利因素疊加的背景下,雅甘涼片區的發電量連續三年實現了穩健增長:2023年,發電量同比增長0.34%,片區在極端困難下穩住了基本盤;2024年,片區提前56天超額完成年度發電量,同比增長14.79% ;2025年上半年,延續強勁勢頭,發電量同比增長14.49% 。 “別小看這些增長的百分點,這都是黃總帶著大伙兒,在高原上一度電一度電‘搶’出來、一分錢一分錢‘摳’出來的!”一位運行值長說道。 “安全平穩的背后,是人才活水在流動” 企業的競爭,歸根結底是人才的競爭。黃波深刻地認識到人才對于片區長遠發展的關鍵性。 “我們的大金坪水電站,是電建水電開發公司第一個自主投建運營的電站,積累了很多經驗,也成了‘人才搖籃’。”黃波介紹,“這些年,根據電建水電開發公司發展需要,片區向兄弟單位輸送了不少骨干。但隨著改革深化、任務加重,高層次、專業化人才短缺的問題越來越突出。雖然我們也在招應屆畢業生,但培養需要時間,片區面臨的生產技術和安全管理壓力非常大。” 如何破局?“唯有加快內部人才培養的速度和力度。”黃波的答案是雙管齊下:一是大力推動電力生產“強基工程”,夯實一線員工的技術技能根基;二是深化三項制度改革,優化選人用人機制,激發隊伍活力。 今年,一項重大變革考驗著雅甘涼片區的人才儲備厚度——電建水電開發公司成都集控中心正式投運,這意味著大量有經驗的生產人員被抽調到成都集控中心辦公。“當時大家心里都捏把汗,怕安全生產出紕漏。”松林河總廠廠長回憶道。 然而,結果令人欣慰。“得益于前期強基工程的鋪墊和人才培養的提速,特別是‘老帶新’機制發揮了作用,雖然骨干被抽調,但片區整體的安全生產實現了平穩過渡,沒有出現大的波動。”黃波平靜的話語里,透著一份如釋重負的踏實。這份平穩,正是人才梯隊建設初見成效的最好注腳。 回望這片被江河切割、電站點亮的壯麗高原,筆者對“行勝于言”四個字有了更深的理解。黃波沒有豪言壯語,他的辦公室常常空著,他的身影更多出現在顛簸的路上、轟鳴的廠房里、與地方干部磋商的會議室中。 在這片群山與江河之間,空談無法踏平艱險,唯有篤實的腳步能穿透險阻。黃波帶領著他的隊伍,正以這樣的步伐,將清潔能源送入千家萬戶,也在新時代的水電畫卷上,用堅實的腳步刻下奮斗的印記。行者無疆,他們的征途,還在延伸。 黃波在生產現場檢查電站冬季發電運行情況 |

|||||

|

【打印】

【關閉】

|

|||||

|

|